方寸の中に宇宙を宿す貴方の宇宙を刻んで見て下さい |

|

| 印の起源は古く、中国の殷代(紀元前1800年〜紀元前1100年)にさかのぼります。この後、古い厳格な篆書体を守った漢印から隋・唐では、少しやわらかい書体へと変わっていきます。一方、日本で印が使われ始めた時代は明確ではありません。ただ、日本書紀に持統天皇の6年(692年)に木印1個を奏上したと記されており、これが日本での作印第一号だろうと言われています。 701年に制定された大宝律令に中に、印の形式や材料などを定めた印制があり、平安時代まで続きました。寺社で使われた大和古印は、遣随使や遣唐使の交流の影響でやわらかい書体です。しかし、中には楷書もあり、日本独自のスタイルがあります。現代にもこのスタイルは八十八ヶ所巡りの印に生きています。これらはすべて公の印です。 個人が印を使い、篆刻として書画と共に親しまれるようになったのは、中国でも元・明以降(14世紀〜)。日本には、明・清革命の為1653年に亡命してきた僧「独立」や「心越」によって篆刻が伝えられました。日本はちょうど江戸時代初期。榊原こう洲ら当時の一流知識人達が篆刻を学び、江戸中期から文人趣味として大流行しました。現代では、日展にも出展され、書画をひきたてるだけでなく、独立した芸術として認められています。 |

|

| 現代に生きる篆刻 印とは、持つ人を表わすすもの。現代の篆刻は、その人の印象を彫り込むものと考えるとイメージは様々に広がります。でも、「自分で石を彫るなんて・・・、硬くてむつかしい・・・」、と思い込んでいらっしゃる方が多い様です。ところが、印材になる石は柔らかく、もし彫り間違えたら、サンドペーパーで削り落してもう一度。こんな芸当の出来るところが初心者には安心です。 篆刻(てんこく)をされた石(雅印)は小さなものですが、書や水墨画、俳画などの作品に朱色の印を押されると、作品全体が引き締まり黒と赤の不思議な調和を見せます。最近では、もっとお気軽にご自分のマークとして書籍、名刺、手紙等々、押したいところ、いたるところにご使用される方も多いようです。特に、ワープロ、やパソコンの金属的な文字で印刷された文章に、ご自分の名前を肉筆で署名され、署名の横に印刻(雅印)を押されると文章も引き立ちます。出来れば当社のOA和紙に印刷して、雅印を併用されると更にハイタッチなお手紙になります。 |

|

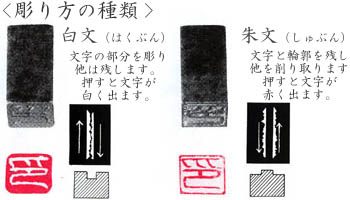

| 篆刻 | |

|

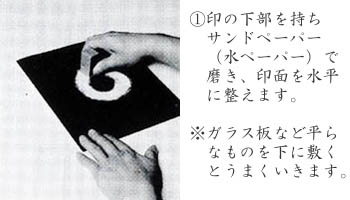

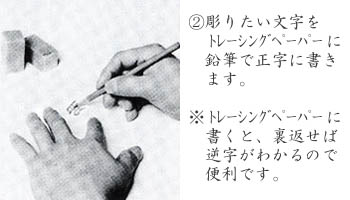

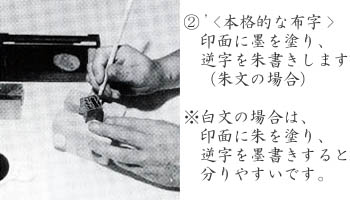

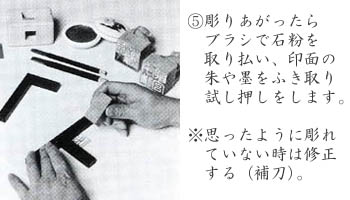

石を彫ってみよう 用途もさまざま、押してみよう |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|